「国の生産性」は、何で決まるか?

面白いデータを見つけた。経産省が出している。生産性に関するものだ。簡単に言うと「国の生産性と人材流動性」は相関している、というデータだ。このデータはとても面白いから、感じることを話したいが、その前に、「生産性」の話をすると、必ず嫌われる。百発百中で嫌われる。「個人の幸せの方が重要で、国の生産性とかどうでも良くないですか?」「これ以上豊かになる必要ありますか?」などなどだ。

これは、その通りだと思う。国の生産性があがろうが下がろうが、大切なのは「個人」や「家族」であって、生産性のために人がいるわけではないからだ。でもこれは、本来は「ORの話」ではなく「ANDの話」だ。

特に、人口が減る前提だと話は違うだろう。それに私たち20〜30代からすると、死活問題だ。まぁ、とにかく、生産性の話をする人は、嫌われやすい。自分も嫌われてきた。(嫌われたのは自分の性格の問題かもしれないが…笑)

でもそれでもしたい。希望がある気がするからだ

このデータはまず、とても興味深いと思う。データをみると明らかに「二つは比例している」。流動性と生産性は比例している。もちろん、これは相関だ。だから、因果(A→B)とは言えない。でも、個人的には「因果」だと感じる。なぜなら、アロケーション仮説、というのがあるからだ。

アロケーション仮説とは、とても簡単に言うと、「ひとりひとりの生産性は、どの産業で働くか。どの場所を選ぶか」がとても重要。そのため、個別の改善以上に「人員配置」の方がインパクトが大きい、という話だ。実際、日本でみると、1番生産性が高い産業と、1番低い産業は、20倍近い差がある。

もっと身近な例で言うと、スポーツ選手の年収は、野球を選ぶか、サッカーを選ぶか、ホッケーを選ぶかで大きく異なる。これが分かり易い。もちろん適性は人それぞれだが、あくまで「マクロで見ると」という話だ。

で、このアロケーション仮説が正しければ、この図は面白い。つまり、硬直したマーケットは、生産性を下げる。柔軟性がなく、変化が、できない。だから「このまま行っても、ジリ貧ですよね」と私たちが分かっていても、働く人が脱出することができない。逃げられないのだ。

でも、弾力性があるマーケットは違う。やばい!と思ったら、個人が「あ。じゃあ、自分はBに移ります!」と言いやすい。結果、他の産業に人が流れる。当然、さらに生産性が低い産業に人が流れる可能性はあるが、そういう産業は適切な賃金を払えない。

反対に、伸びてるけど、人が足りない産業は賃金を払える。人を雇う余裕がある。アメリカでいうと、Amazonが雇用を爆増していることを考えればわかりやすいだろう。

もちろんこれは、「失業率」にネガティブな影響を与える可能性がある。格差を生む可能性もある。特に「自分でキャリアを作れない人」や「他責思考の人」にとっては、楽ではない社会かもしれない。でも、それらのカバーは、社会保障の役割であって、経済=雇用の観点とは少し違うだろう。

個人的には、やはり「転職は悪」という考えは、人に優しくない考えだと私は思う。(ちなみにこれが「転職の思考法」という本を書いた理由である)

話を戻し、もう一つ考えたいのは「賃上げ」のことだ。日本は平均賃金がOECDの中でも、全然上がっていないことは有名だ。実際、新卒の賃金もほぼ上がっていない。だからこそ、国は賃上げを必死にやろうとしている。でも、この「賃上げ」は当然、曲者だと思う。

まずは、ない袖は触れない。当然、生産性が上がらないまま、賃上げを実施しても、失業率があがる。やはり、生産性UP→賃上げという順番が、本来の姿だろうが、問題はそこだ。そうだ。つまり、生産性UPの「センターピン」が誰にもわからなかったことだろう。ドミノ倒しの一つ目がなんなのか?ということだ。

言い換えると「北野さん、それはわかるけど、結局なにすればいいの?」ということだ。

で、その答えの一つは「人材の流動性」かもしれないと思うのだ。つまり、人材の流動性が上がる→生産性が上がる→賃上げができる、というシンプルなロジックだ。

当然、変化によって生じるリスクは先に述べた通りだ。ある。だが分かるリスクというのは、先回りして対処するものなのだ。つまり「先に手を打てる限りはリスクじゃないでしょ」ということだ。

とはいえ、もちろん、生産性UPは「流動性」だけで解決できるような代物ではないだろう。それは自分でも分かる。ではなにか?

もう一つのセンターピンは、間違いなく「テクノロジーを使いこなせる人の数」を増やすことだろう。テクノロジーを「作れる人」ではない。「使いこなせる人」の数だ。ゼロから新しいものを作りあげるのは、誰にでもできる話ではない。簡単にGAFAMなんて作れない。自分も当然無理だ。

だが「いまあるテクノロジーを使い倒す」というのは、本来はやる気さえあれば、誰でもできる。慣れの問題だ。電子マネーを使えるかは、現実的には知性の問題じゃなく、ぶっちゃけやる気の問題だ。いわゆるDXというやつだ。だが、これこそが、日本の場合だととても難しい。

国会の場で、ウェブ会議をするだけでも、色々大変そうなのだから。あるいは、大企業1000人に聞いたDXのアンケートは「関わりたくない人」が40%だそうだ。つまり「変化が面倒くさい」という理由であり、意外にもこれが一番難しい。「嫌なものは嫌」という理屈だからだ。

つまり、ここまでをまとめると、こういうことだ。

全体での改善→「人の動き」、個別の産業での改善→「テクノロジーを使いこなせる人の数」だと思うのだ。これがセンターピンなのではないだろうか?

もう一つ「イノベーション」の話もある。イノベーションはやはり「データ」と「ソフトウェア」だろう。これは異論がある人は産業界にはあまりいないだろう。

有名な話に、米国s&p495(s&p500から5社を抜いた指標)と、日本のTOPIXの動きを見ると、実は、ぼほ変わらない、という話がある。500社から抜いた5社とはGAFAMだ。簡単に言うと「アメリカの時価総額上昇は、ほぼGAFAMで説明できる」ということだ。経産省や国が進めるスタートアップ施策はここに課題感に感じているからだろう。

この「スタートアップ施策」

では、自分はどう思うか? 個人として思うのは、これからは、スタートアップの時代です!という話では「(言うほど)ない」と思っている。自分自身がスタートアップにいるからこそ、スタートアップが好きだ。私が直接関わる業務も、半数以上がスタートアップの人としている。

でも、冷静に考えると、むしろ、個人的にはこれからも日本では大企業の時代が続くと思っている。全体で言うと、だ。なぜなら、私たちは、根が農耕民族(=保守的)だからだ。特にここから20年は、シルバーデモクラシーの世界だ。「変化をしない圧力」の方がさらに強くなる。

だから、個人的には、日本は、これからも大企業の時代が続くと読んでいる。というより、スタートアップか、大企業か?は、そもそも、ただ、単に役割の違いだ。新興企業が作る部分。大企業が作る部分があるだけだ。

ただ、その中でもあえてスタートアップ側に立つとしたら、「10代の学生起業家」だと最近、思う。そもそも、ビルゲイツにしても、孫正義さんにしても、ラリーペイジにしても、マークザッガーバーグにしても学生起業家だった。堀江貴文さんもそうだった(正確には中退かもしれないが)。

世の中を見渡しても、藤井聡太さんのような人が出てきている。学生からテクノロジーを使いこなす、化け物のようスターと、数兆円規模のスタートアップを作る人が出てくるだろうと読んでいる。経営は間違いなく「経験の数」で上手くなれるゲームだ。そういう意味では、10代の起業家は先行者優位が働く。ここから、「黄金のスタートアップ」が生まれ、国で見てもトップラインと生産性を劇的にあげる企業が出てくるのは時間の問題だと(個人的には)思う。

つまり、生産性のセンターピンは三つあるのではないか。一つは「アロケーションの話」。二つは「テクノロジーの使いこなす話」。三つは「10代起業家の話」だ。

とにかく、この生産性の話がとても面白いのでまたどこかで書きたい。ちなみになぜこんな意識を高い文章をいきなり書き出したかというと日曜日が暇だから。それに、これまではこういうことをいうと「若いくせに生意気だ!けしからん」と言われるから黙ってきたが、生意気だと思われてもいいや、日本の明るい未来を考えたい、と思えるようになったからだ。

(本も出したい)(生産性の話、続く)

データの出典:

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/mirai_jinzai/pdf/001_04_00.pdf

ちなみに新刊が2022年3月に出ました。

ご興味あれば、ぜひ手にとってもらえると嬉しいです

価値のあるもの、は2種類ある。ークリエイターの役割は「公園」を併設すること

一つは、資本主義に「のりやすくて」、価値のあるもの。

●経済合理性からみた「公園」

●組織にも「猫と公園」は必要か?

●クリエイターの役割は「公園」を併設すること

●新刊が出ます。「きびしい世界を生き抜く自分のつくりかた」

「この本を見れば、全部載っているよ」

こんにちは

きたのです

あっという間に新年も1月が、終わりますね

さて今日は、デジタルレーベルの立ち上げの話です

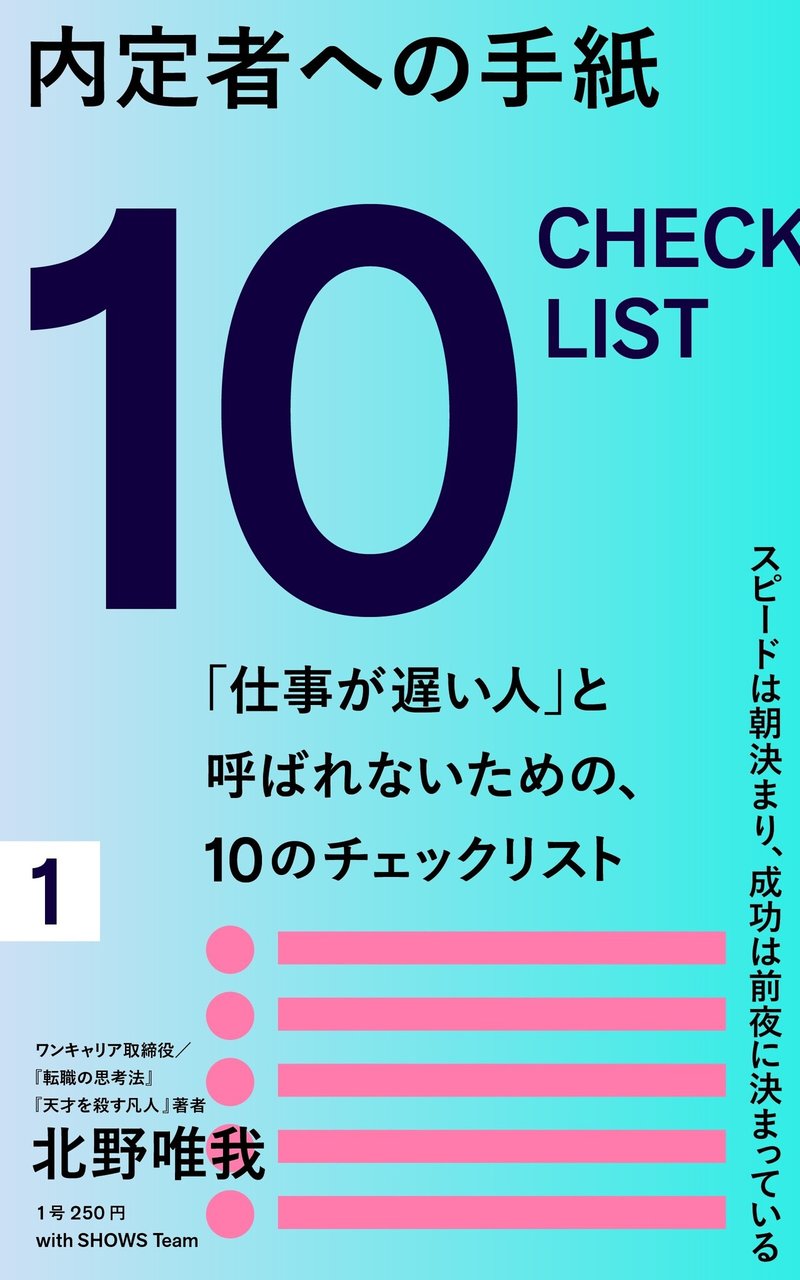

簡単にいうと「デジタル書籍の新刊」が発売しました!

「この本を見れば、全部載っているよ」

と言えるような、仕事をする上で

必要なスキルやスタンスが詰まった一冊になりました。

たとえば

・なぜ職場には、仕事が遅い人と早い人がいるのか?

・どうすれば入社1年目から「トップスピードで」仕事を進められるか?

・「仕事ができる」と周りから言われるようになるスタンスとは?

など、に答えた一冊になりました。

内容はつまり「仕事術図鑑」です。タイトルは内定者への手紙、と書かれていますが、実際には全てのビジネスパーソンが対象になっています

しかも、価格は250円

Unlimitedなら無料です

今回、装丁には、『シン・ニホン』『読みたいことを、書けばいい。 』『TikTok 最強のSNSは中国から生まれる』などを手がけた杉山健太郎さん。

そして、編集サポートには、30万部の「煮卵本」などで知られる乙丸益伸氏と、『メモの魔力』『ぼくらの仮説が世界をつくる』『段取りの教科書』などを手がけた竹村俊助さんにも入っていただきました

さらに、新しい取り組みである、約40名に及ぶ、Team SHOWSのメンバーのサポートが加わりました

つまりクオリティは最高レベルになったと思います

そんな一冊を、ぜひ、手に取ってみていただけるととても嬉しいです

今年最初の最高の自己投資になるでしょう

●目次

はじめに(ある内定式にて) 2

第0章:どうすれば、入社一年目から「仕事ができる人」に最短でなれるか? 5

「いい会社に入りたいのか? いい会社を作りたいのか?」を常に問い続ける、ビジネス人生にしていって欲しい。そうすれば結果、必ず食べていくことができる 7

理論、ハウツー、スタンス、この3つをぐるぐる回しながら進んでいく本 10第1章:「仕事が遅い人」と呼ばれないための、27歳スピード決定説 12

「仕事が早い」=タイミングとタイムが速い 14

タイミングの法則:「3つのすぐ」を使いこなせているか? 16

ありとあらゆるもののスピードを上げる、「目標・分解・計測の法則」 18

「分解の法則」:仕事が遅いと言われる人は、ほぼ100%、分解して考えられない 22

「計測の法則」:“記憶”と“記録”を交互に繰り返せば、スピードが上がる突破口が見つかる 25

「経営と実行分離の原則」:北野唯我のタスク3原則の例とともに 32

スピードは、朝決まり、翌日の成功は前夜に決まっている 40

30歳までに「YES,BUT」構文も徹底的に使おう 44

ヘルプはうまく出せると超強い。「HELP NEEDED構文」の使い方 51

まとめ:10個のチェックリスト 53

「内定者への手紙」シリーズとは? 56

おわりに 56

1巻のスペシャルサンクス 59

● Amazonの概要文より

——「これを見れば、全部載っているよ」と言えるような、一生ものの武器になる

著者が役員を務める会社に内定者を迎え、その内定者の輝く目を見た時に、書くことを決めた一冊。

「未来ある若者に、厳しい資本市場を戦い抜いてほしい」

「自分が持っている思考法やテクニックをすべて伝えきりたい」という、著者の魂が込められている。

元々は自社の内定者に向けて書かれた本ではあるが、すべてのビジネスパーソンにおくる超実践型の本でもある。読み終わった頃には、きっと早く試したいと気持ちが高ぶっているはずだ。本書を読み、きちんと実践し、習慣化すればきっと一目置かれる存在になるだろう。

・北野唯我が実践する仕事術、10のチェックリスト

①いい会社に入る、ではなく、いい会社をともに作りたいか?を常に問うことができている

②タイミングの法則:3つの「すぐ」を使いこなせている

③目標の法則:自分でまず目標を立てることができている

④分解の法則:業務を分解して分析する癖がついている

⑤計測の法則:業務の要素を分解した上で定量的に「記録」している

⑥経営と実行分離の法則:自分の中で経営者と実行者をわけられている

⑦Yes,but構文を使いこなし、周りから信頼を獲得している

⑧Help Needed構文を上手に使い、周りのサポートを獲得できている

⑨先輩に相談する際の「3つの事前準備」を徹底できている

⑩上の9つのリストを定期的に見直し、自分の成長を定期的に振り返られている

●本著に関するQ&A

Q:「デジタルレーベル」とはなんですか?

A:電子上で発売する書籍をさしています。

Q:紙の書籍はないのですか?

A:ありません。現時点で、紙の書籍の発売は、デジタルレーベル発売日の半年後以降の2021年8~10月頃を想定しています。(変更の可能性あり)

本書にご興味がある方は、ぜひ、電子版をご購入ください。

Q:社会人ですが、役に立ちますか?

A:はい。この本のタイトルは「内定者への手紙」ですが、実際にはビジネスパーソンなら役に立つ「仕事術図鑑」です。実際に事前レビューでの感想では、20代~30代から以下の声が聞かれています。

>「仕事が出来る人が、なぜ仕事が出来るのかが分かった」(20代、男性、公務員)

>「会社の後輩に絶対にオススメする」(30代、男性、広告業)

>「こんなことは先輩に教えてもらわなかった」(30代、女性、小売業)

>「自分が新入社員の頃に読みたかった」(30代、女性、サービス業)

Q:なぜ、250円なのですか?

A:以下2つの理由から、250円での発売をしています

①電子出版であるため、通常の紙の書籍とは違い、取次や書店などに支払う仲介手数料がありません。

②本著は学生さんでも「もっと気軽に、隙間時間で自己投資できること」をコンセプトにしています。そのため、値段を抑えた金額設定にしています

ぜひ、手に取ってみてください!

それでは、また会いましょう!

北野唯我でした